りんごを描いてみよう

身近で手軽で静物のモチーフの定番、りんごを描いてみましょう。

身近で手軽で静物のモチーフの定番、りんごを描いてみましょう。

立体感を出すには、光とカゲを観察するのがコツです。

色鉛筆画は、選ぶ紙によって雰囲気が違ってきます。

名画の中の個性豊かなりんごたちも紹介してみました。

ご自分らしいりんごを描く参考になればうれしいです。

光の方向

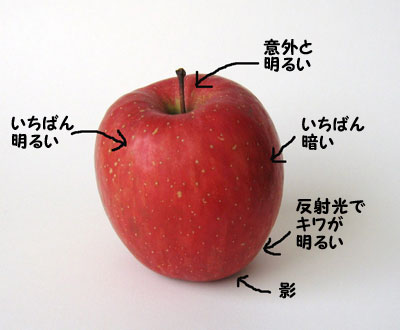

りんごに、いろいろな方向から光を当てて、写真を撮ってみました。

正面からの光は、見える面が全体に明るくなって、平面的に見えてしまいます。

逆光は面白いですが、難しそうですね。

斜めからの光が、適度にカゲが出来て、立体感を出しやすそうです。

次に、斜めからの光で出来る、光とカゲの観察をしてみます。

床からの反射光については、デッサンの入門書にもよく書いてありますが、言われてみるとりんごのキワが微妙に明るくなっている気がしてくると思います。

丸い物の暗い部分のキワに反射光の明るさを描くと、向こう側に回り込むように見えて、より立体的になります。

私の描き方

写真に撮ったりんごはとっくに食べてしまったので、実際描いたりんごが違うのはお許しください。

紙はマルマン スケッチブック 図案印刷シリーズです。

文房具店などでも入手しやすいお手頃なスケッチブックです。

まず、2Hなどの硬い鉛筆で下書きします。

薄い色から軽い筆圧で描いていきます。

塗るというよりも、形に沿ったタテヨコの線で描く感じです。

黄色や赤で全体に描いて、窪みに黄緑、へたにベージュを乗せ、床の影も軽く描いておきます。

徐々に描きこんでいきます。

ピンクを上から掛けたり、暗い部分にはブルーグレー、青を入れたりしてます。

さらに筆圧を強めて描き込んでいきます。

へたの陰を茶色、青、濃い紫で暗くします。

いちばん暗い床の影の部分には濃い紫を入れてます。

黒はけっこう強い色なので、使っていません。

いちばん明るい光った部分は練り消しで押さえるように白くして、できあがり。

ぜひみなさんはもっと魅力的なりんごを描いてみてください。

「今までこんなにじっくりとりんごを見たことがなかった」というくらいよく見ると、赤以外の色合いや、形の凸凹に気が付くと思います。

紙による違い

色鉛筆画は、紙によってけっこう雰囲気が変わります。

いろいろな紙にりんごを描いてみましたので、比べてみてください。

毎回描いてすぐ食べてしまったので、紙だけでなくりんごまで違うのはお許しください。

ほどよい粗目

(ワトソン)

規則的な紙の目

(キャンソン・ミ・タント)

ほどよい中目

(ヴィフアール中目)

細かい紙の目

(ヴィフアール細目)

かなり粗い目

(マーメイド)

かなり細かい目

(アルシュ極細)

私のりんごだけではショボイので、ちょっと色鉛筆を離れて、セザンヌなど古今の名画の中のりんごを集めてみました。

次のページでごゆっくりご鑑賞ください。

「名画の中のりんご」